L'aventure impressionniste

Le XIXe siècle en France est une période de profonds changements et d'instabilité politique. La seconde moitié du XIXe siècle inaugurée par l'Empire consacre un nouvel état d'esprit et des mentalités. Les progrès spectaculaires de la science dans tous les domaines, et surtout leurs multiples applications pour l'activité industrielle favorisent l'émergence d'une pensée rationaliste qui affirme la prééminence de l'empirisme scientifique dans toute activité humaine. Dans la lignée des philosophes des Lumières qui défendaient la supériorité de la raison sur la superstition, Auguste Comte (1798-1857) est le maître à penser de ce nouveau positivisme, qui fonde la sociologie moderne.

![]() Les caractéristiques essentielles de ce XIXe siècle sont :

Les caractéristiques essentielles de ce XIXe siècle sont :

- le développement de la presse

- le développement de la photographie avec Nadar et Charles

Marville. L'invention de la photographie en 1827 bouleversa la peinture et le métier de peintre qui était d'abord de créer une image ressemblant à la réalité. Il fallait donc inventer une nouvelle vision du monde et des choses à représenter.

- l'époque du baron Haussmann (1809 - 1891) qui a dirigé les transformations de Paris sous le

Second Empire en élaborant un vaste plan de rénovation.

- le japonisme, nouvelle source d'inspiration pour les peintres

impressionnistes européens et pour les artistes cubistes. En 1856,

Félix Bracquemond devient le premier artiste européen à copier des

œuvres Japonaises. Il choisit une œuvre de Hokusai. Dès lors, l'art

japonais commence à être apprécié à grande échelle.

- Le groupe des Batignolles qui est un groupe de jeunes peintres d'avant-garde rassemblés autour d'Édouard Manet, 1869 et 1875. Leur 1ère exposition avec Zacharie Astruc, Auguste Renoir, Frédéric Bazille et Claude Monet, se tient dans l'ancien atelier de Nadar.

- L’évolution des techniques joue aussi un rôle dans l’émergence de la peinture de plein air avec l'école de Barbizon dont le fondateur est Théodore Rousseau (1812-1867).

- L'élaboration d'une nouvelle peinture (1865-1874)

![]() L'évolution artistique des futurs impressionnistes va s'élaborer sur les rives de la Seine et de l’Oise. A Louveciennes, Marly et Bougival en 1868 et 1869, libérés définitivement du poids de l’influence des maîtres, Monet, Pissarro, Bazille, Renoir et Sisley peignent ensemble sur le motif pour retranscrire fidèlement leurs sensations, consigner directement sur la toile leurs impressions d’un moment éprouvé devant les jeux raffinés de l’eau et les effets transitoires de la lumière qui accède à une certaine autonomie; l’écart avec la nature se creuse.

Ils se détachent des peintres de Barbizon qui, à partir du travail de l’esquisse, projetaient des sentiments sur les ornements de la nature, donnaient aux arbres et aux rochers une réelle personnalité dans une vision éternelle.

Ils se caractérisent par :

L'évolution artistique des futurs impressionnistes va s'élaborer sur les rives de la Seine et de l’Oise. A Louveciennes, Marly et Bougival en 1868 et 1869, libérés définitivement du poids de l’influence des maîtres, Monet, Pissarro, Bazille, Renoir et Sisley peignent ensemble sur le motif pour retranscrire fidèlement leurs sensations, consigner directement sur la toile leurs impressions d’un moment éprouvé devant les jeux raffinés de l’eau et les effets transitoires de la lumière qui accède à une certaine autonomie; l’écart avec la nature se creuse.

Ils se détachent des peintres de Barbizon qui, à partir du travail de l’esquisse, projetaient des sentiments sur les ornements de la nature, donnaient aux arbres et aux rochers une réelle personnalité dans une vision éternelle.

Ils se caractérisent par :

- le travail des peintres en plein air

- l'inachèvement des œuvres

- les impressions données par les œuvres

![]() Une nouvelle conception du paysage

Une nouvelle conception du paysage

Courbet et Manet, qui ont poussé fort loin l'étude du plein air, des moindres nuances des couleurs, des tons, la recherche des rapports entre l'état de l'atmosphère qui éclaire le tableau et la tonalité générale des objets qui s'y trouvent peints. A ce que les Impressionnistes tenaient de leurs devanciers est venue s'ajouter l'influence de l'exotisme, et notamment de l'art japonais. Puis ils partirent de ces points acquis pour développer leur propre originalité et s'abandonner à leurs sensations personnelles. Les chefs de l'école furent Edouard Manet,

Claude Monet, Sisley, Degas, Renoir. A ces noms il faut joindre ceux de Guillaumin, Caillebotte, Pissarro. L'impressionnisme a permis aussi l'émergence d'une peinture plus claire et plus lumineuse, et débarrassée en quelque sorte du bitume académique.

Camille Pissarro est le peintre de la nouvelle génération qui perpétue le plus les principes de

Daubigny. En 1866, il renonce cependant au pittoresque et à la joliesse pour plus d’austérité.

'La côte de Jallais' est une interprétation directe de La vallée d’Ornans peinte par Courbet en

1858 : on trouve la même présence de colline au second plan pour boucher l’horizon et créer une sorte de cadre architectural; l’alliance des bruns foncés et des verts vifs est identique, de même que la figuration des maisons destinées à apporter une présence humaine.

Victor Vignon, élève de

Camille Corot, également ami de Adolphe Cals, fut ensuite le compagnon

de Camille Pissarro et de Cézanne à Auvers-sur-Oise en 1874-1876, et

qu'il exposa avec les impressionnistes de 1880 à 1886. Victor

Vignon constitue donc un témoignage concernant les liens mal connus

qui pouvaient exister entre Corot et les peintres de Barbizon, ainsi que les

impressionnistes.

![]() Les expositions de 1879, 1880 et 1881

Victor Vignon participa de la 5ème à la 8ème exposition (celles de 1880, 1881, 1882, et 1886).

Les expositions de 1879, 1880 et 1881

Victor Vignon participa de la 5ème à la 8ème exposition (celles de 1880, 1881, 1882, et 1886).

⇒

4ème exposition (10 avril - 11 mai 1879), 28 avenue de l'Opèra, Paris

Le titre des expositions de 1879 et 1880 est : 'Groupe d'artistes indépendants'.

Cette exposition comprend 15 participants dont: Marie Bracquemond, Adolphe-Félix Cals,

Marry Cassatt, Gustave Caillebotte, Edgar Degas, Jean-Louis Forain, Claude Monet, Ludovic

Piette, Camille Pissarro, Federico Zandomeneghi.

⇒

5ème exposition (avril 1880), 10 rue des Pyramides Paris

Elle comprend 19 participants dont : Félix Bracquemond, Marie Bracquemond, Marry

Cassatt, Gustave Caillebotte, Edgar Degas, Jean-Louis Forain, Gauguin, Armand Guillaumin,

Berthe Morisot, Camille Pissarro, Jean-Marius Raffaëlli, Henri Rouart, Charles-Victor Tillot,

Victor Vignon (il expose 9 œuvres), Eugène Vidal, Federico

Zandomeneghi.

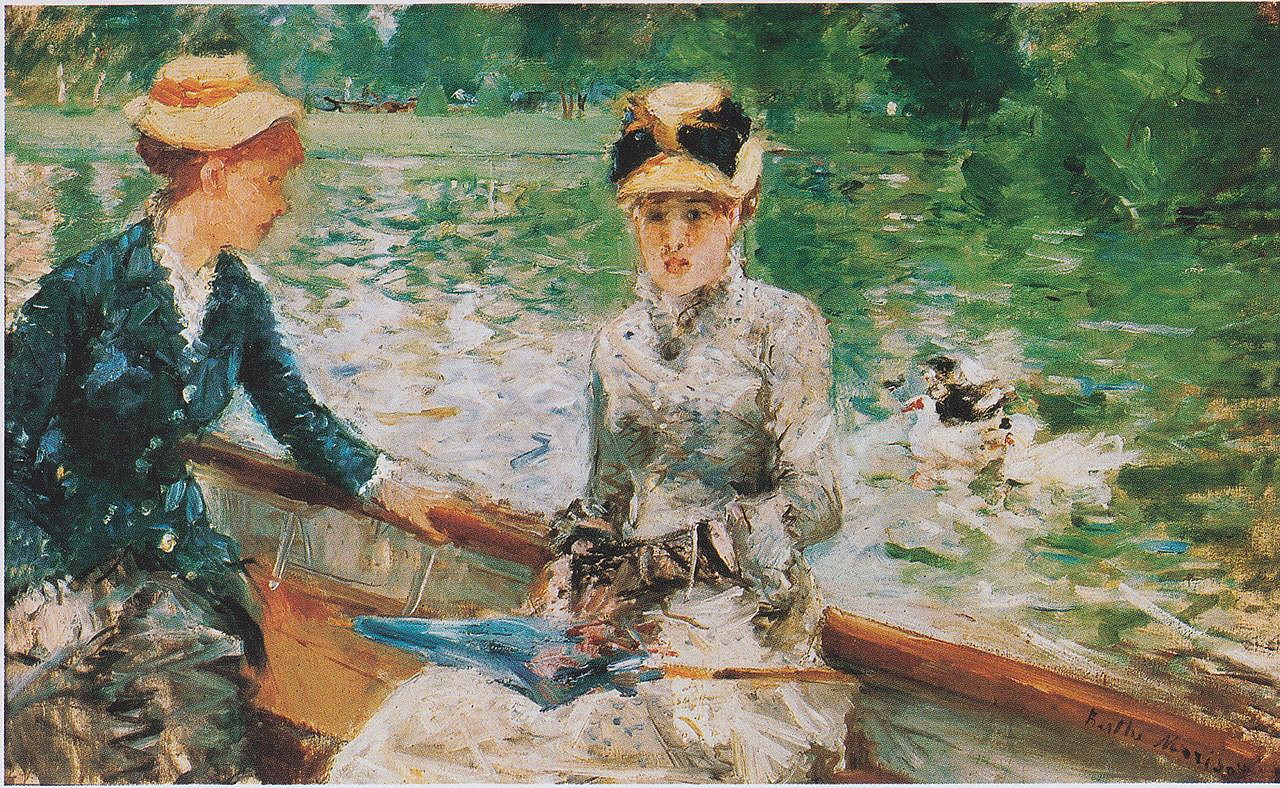

Lors de cette exposition Berthe Morisot présenta : "Jours

d'été", et "Hiver". Pendant cette période, les toiles de Berthe

Morisot engageaient un dialogue avec Edouard Manet. "Jour d'été (le lac du Bois de Boulogne)" de Morisot qui répondait à "En bateau de Manet". Les critiques trouvaient les toiles de l'un et de l'autre inachevées.

⇒ 6ème exposition de 1881 (2 avril - 1er mai 1881), 35 boulevard des Capucines

Elle ne réunit que treize exposants : Mary Cassatt (onze tableaux), Edgar Degas (huit), Jean Louis Forain (dix), Paul Gauguin (dix), Armand Guillaumin (seize), Berthe Morisot (sept), Camille Pissarro (vingt huit), Jean François Raffaëlli (trente quatre), Henri Rouart (quinze), Charles Tillot (dix), Eugène Vidal (un), Victor Vignon (quinze œuvres dont des paysages de Bougival, Port-Marly, La celle Saint-Cloud, Montbuisson et Saint-Waast), Frédérigo Zandomeneghi (cinq).

Caillebotte renonce à participer du fait de nombreuses divergences avec Degas. L’absence des principaux peintres laisse à penser dans l’esprit de Zola que le groupe impressionniste a cessé d’exister. Deux expositions particulières de Manet et de Monet sont proposées dans les locaux de la revue La Vie moderne. Cette année là, Toulouse-Lautrec exécute ses premières œuvres et Van Gogh entame sa carrière de peintre. Zola publie Les Soirées de Médan et forme avec d’autres écrivains le groupe naturaliste. Mort de l’auteur de Madame Bovary, Salammbô, Bouvard et Pécuchet, etc., Gustave Flaubert, le 8 mai 1880.

Remarque: Début 1881, avant l’exposition impressionniste, Victor Vignon, qui réside depuis plus d’un mois à La Ferté-Milon, donne de ses nouvelles à Pissarro et s’enquiert de la préparation de la prochaine exposition impressionniste.

Parmi les 15 œuvres présentées par Victor Vignon, à la sixième exposition impressionniste, l’une porte le titre « Arbres fruitiers à la Ferté-Milon (Aisne) ».

⇒ Unis pour la dernière fois : 7ème exposition

En 1882, à l'occasion de la septième exposition, le groupe se

réduit à 9 participants et il se présente au mois de mars dans la

galerie de Durand-Ruel, 251 rue Saint-Honoré au salon du Panorama de Reichshoffen (Paris, 1882).

Gauguin qui avait déjà exposé avec les impressionnistes de 1880 à 1882 était opposé à l'idée d'ouvrir les portes "aux nullités et aux élèves de l'école". A la préparation de la septième exposition de 1882, Gauguin déclare "je ne puis servir de bouffon à M. Raffaelli".

Exposent : Monet (trente cinq toiles), Pissarro (trente six), Renoir (vingt cinq), Sisley (vingt sept), Morisot (neuf), Gauguin (treize), Caillebotte (dix sept), Vignon (quinze dont "Une route au Valharmé", "Les chaumières à Auvers" et "La sente d'Auvers" ) et Guillaumin (vingt six).

La veille de l’inauguration, Degas décide de ne pas participer, Mary Cassatt, solidaire en fait de même. Cézanne enfin admis au Salon

et Manet qui hésite longuement s’abstiennent une nouvelle fois La presse moins agressive publie une série d’articles favorables

suscitant la venue de nouveaux amateurs. Cette exposition est le « chant du cygne » du groupe des Batignolles. Alors que leurs œuvres

commencent à susciter de l’intérêt, la dépression économique engendrée par l’effondrement de la Bourse maintient le marché de l’art au niveau le plus bas. Cette 7ème exposition est sans nul doute la plus homogène de la série. Les peintres les plus raisonnables du mouvement ont tout à gagner à l'éclatement du groupe, et notamment Sisley, qui expose

pour la dernière fois avec les Impressionnistes en 1882, présentant une série de paysages de la région de Moret-sur-Loing, notamment "Lerepos au bord du ruisseau".

"Le Vase de fleurs à la fenêtre" appartient aux premières années de la carrière de Gauguin, à une époque où son art est en pleine élaboration. Son langage reste encore fortement influencé par ses amis impressionnistes, et en particulier Pissarro avec lequel il séjourne à Pontoise.

Cette œuvre a d'ailleurs figuré à la septième exposition du groupe en 1882.

⇒ Une « 8ème Exposition de peinture » en 1886

A cette période on a un développement des expositions en dehors du

salon classique des Beaux-Arts.

Tandis que Durand-Ruel réunit les trois cents toiles qu’il doit emmener à New York, les peintres préparent activement leur huitième exposition, Berthe Morisot et Eugène Manet financent ce qui s’appelle « Exposition de peinture » au 1 de la rue Laffitte (Maison Dorée).

Dix sept artistes participent et présentent deux cent quarante neuf tableaux. De la première exposition de 1874, il ne reste que Degas (quinze toiles), Pissarro (vingt), Guillaumin (vingt et une), Morisot (quatorze) et Rouart (vingt sept).

Les autres participants sont Marie Braquemond (six œuvres), Mary Cassatt (sept), Jean Louis Forain (treize), Paul Gauguin (dix neuf), Lucien Pissarro (dix), Odilon Redon (quinze), Claude Emile Shuffenecker (neuf), Charles Tillot (seize), Victor Vignon (dix huit dont "La côte Saint Nicolas à Auvers-sur-Oise", "L'église de Jouy", "Un chemin vert à Orrouy") et Frédérigo Zandomeneghi (douze).

Deux nouveaux venus, Georges Seurat (neuf) et Paul Signac (dix huit) créent l’événement, ils seront qualifiés par la suite de néo-impressionnistes. L’exposition à la Maison Dorée est un succès de curiosité du en grande partie à Seurat et Signac mais déconcerte la critique. Malgré la présence de Berthe Morisot, de Guillaumin et de Gauguin, il semble bien que cette fois le mouvement impressionniste soit sur sa fin.

Le principal reproche qui était fait à l'époque, aux peintres impressionnistes portait à l'importance de la touche comme une vibration de lumière, au détriment du sujet.

Les impressionnistes vont progressivement privilégier 4 directions :

- ceux qui vont rester impressionnistes : Alfred Sisley et Berthe Morisot,

- celui qui s'oriente vers un travail sériel : Claude Monet,

- ceux qui mettent l'accent sur la construction des œuvres : Camille Pissarro, Paul Gauguin et Paul Cézanne,

- celui qui fait un retour au dessin en s'inspirant des maîtres: Pierre-Auguste Renoir.

Bibliographie

- Cours de Catherine Meneux (Histoire de l'Art et Archéologie) de l'Université Paris I, 2010-2011)

- Dominique Spiess, Encyclopédie des impressionnistes, 1992, Des précurseurs aux héritiers, Edita – Lausanne.

- Dictionnaire des Petits Maîtres de la peinture 1820-1920 de Gérald Schurr et Pierre Cabanne

Editeur : Editions de l'Amateur, Août 2008

(Un éclairage sur cent ans d'histoire de l'art à travers le recensement de 4.000 peintres et de leurs œuvres).

- Théodore Duret, Histoire des Peintres Impressionnistes, Editions Fleury, 1922

« A cette époque Cézanne vint résider à Auvers, où se trouvait

déjà Vignon. Pissarro tout auprès, à Pontoise allait les

retrouver. Ils formèrent ainsi un trio travaillant ensemble, causant

de leur art, se communiquant leurs idées. Cézanne n'avait encore guère

peint de tableaux qu'à l'atelier. Ce fut à Anvers, à côté de Pissarro

et de Vignon, qui eux travaillaient depuis longtemps en plein air,

qu'il se mit, avec la ténacité qui lui appartenait, à peindre des

paysages directement devant la nature. Ce fut aussi à ce moment qu'il

trouva son coloris tout à fait personnel. Il s'était avancé dans une

voie qu'il n'avait pas encore parcourue, à l'exemple de ses deux amis,

mais lorsqu'il eut développé sa gamme de tons, harmonieuse dans ce

qu'on pourrait appeler la violence, les autres surent en profiter…»

- La Chronique des Arts et de la curiosité, supplément de la Gazette des Beaux-arts de 1886-1891-1901

Les expositions impressionnistes

L’histoire de l’impressionnisme, qui s’établit au long de huit expositions parisiennes de 1874 à 1886, est d’abord celle d’un groupe d’artistes. Un groupe dont la composition varie sans cesse (seul le peintre Camille Pissarro participe à l’ensemble des huit manifestations).

La visite au temps des expositions impressionnistes (1874-1886), au musée d'Orsay.

Paysage au printemps de Victor Vignon, vers 1880

(Huile sur toile, 23,5 x 35,1 cm)

Baltimore Museum of Art

La côte de Jallais, Pontoise de Camille Pissarro, 1867

(Huile sur toile, 87 x 114,9 cm)

The Metropolitan Museum of Art, New York City

Le repos au bord du ruisseau. Lisière de bois d'Alfred Sisley, 1878

(Huile sur toile, 73,5 x 80,5 cm)

Musée d'Orsay

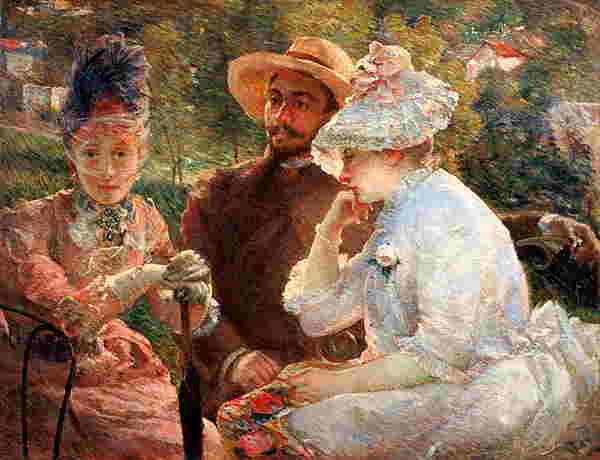

Le Déjeuner à Bougival (Le Déjeuner des canotiers) de Pierre-Auguste Renoir, 1880-81

(Huile sur toile, 130 x 173 cm)

Phillips Collection